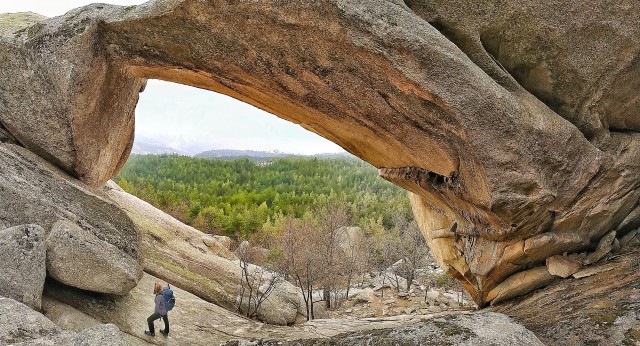

Un alto para contemplar el valle de la Fuenfría, sobre el que descuellan las dos primeras cimas de Siete Picos.

Un paseo por la ladera occidental del valle de la Fuenfría, la más rica en bosques, animales y soledades. El Camino Viejo de Segovia es el más suave y bello de cuantos ascienden hasta el puerto de la Fuenfría, y el más desconocido. Perfecto para quienes huimos de las multitudes.

No hace falta ser ingeniero para saber que lo más lógico, a la hora de abrir un camino, es seguir los valles, como hacen los ríos, y los puertos más bajos, como las palomas o las vacas. A la hora de la verdad, en cambio, prevalecen intereses como los que hicieron que Carlos III eligiera el puerto de Navacerrada (1.860 metros) en detrimento del de la Fuenfría (1.793 metros) con tal de trazar la carretera más directa a La Granja, sin considerar que esa diferencia de altura supondría más nieve y menos transitabilidad. Es como los trenes de alta velocidad, cuyo itinerario depende menos de la lógica del terreno o de las necesidades de los ciudadanos que del pueblo donde haya nacido el gobernante de turno. Gracias a aquella histórica decisión, el puerto de la Fuenfría nos ha llegado libre de vehículos, mas no de insensatez caminera. Y es que, para subir a él, existen tres sendas oficiales, a cual más concurrida e ilógica: las dos calzadas históricas (la romana y la borbónica) y la pista forestal llamada Carretera de la República; las dos primeras ascienden en tan corto trecho (3 kilómetros), que su pendiente rompepiernas del 13% justifica el quejido quevediano: “¡Oh, cómo volaría yo con pólvora gran parte deste puerto, y hiciera buena obra a los caminantes!” (La vida del Buscón, 1604); mientras que la Carretera de la República da tal rodeo por la ladera de las Berceas (9 kilómetros), que uno peina canas antes de llegar a lo alto.

Prueba definitiva de esta sinrazón es que, por la ladera contraria del valle, la occidental o del Infante, sube olvidado del mundo el Camino Viejo de Segovia. Es perfecto, ni corto ni largo (unos 4 kilómetros), presenta una pendiente casi constante del 9% y su apertura no ha obedecido al capricho de ningún mandamás romano, ilustrado o republicano, sino al libérrimo y secular ir y venir entre Cercedilla y Segovia de los vaqueros, gabarreros y demás nativos conocedores del terreno. Y como encima surca la ladera más boscosa y apartada, las posibilidades de sorprender a las bestezuelas silvestres en su espontáneo trajinar son altas, tirando a muy altas.

Señal del Camino Viejo (derecha) y de la calzada romana, con la que coincide cerca del puerto de la Fuenfría.

A buscar este camino, como quien busca un tesoro perdido, nos acercamos al aparcamiento de Majavilán, en el valle de la Fuenfría, en Cercedilla, y nos adentramos en el bosque por una senda que asciende sin señalizar, atraviesa una valla por un paso peatonal y en cinco minutos alcanza una nítida intersección: a la derecha, con marcas blancas y amarillas, se nos presenta el Camino Viejo de Segovia como una suerte de túnel en el pinar, todo de suave subida.

A un cuarto de hora del inicio, el camino se divide en dos: el más trillado, balizado con círculos rojos, dobla a la izquierda para trepar en zigzag hasta el collado de Marichiva (vereda de la Piñuela); mientras que el nuestro, señalizado con marcas blancas y amarillas, se reduce a un vereda que sigue de frente y pasa rauda, casi furtiva, por encima del albergue Peñalara. Lo que resta, hasta el puerto, es una hora de gratísimo paseo entre pinos y peñascales con vistas a Majalasna (el primero de los Siete Picos, atalaya de la ladera oriental) y a los tres grandes caminos (calzadas romana y borbónica y pista forestal), que a estas alturas todavía están arrastrándose por el fondo del valle, con su jabardillo de domingueros y ciclistas.

Somos sombras en el pinar, sombras deslumbradas (como los corzos o los picapinos al vernos) por las bayas de los acebos y los serbales, y por el verdor de los helechares y los ribazos de los regatos que bajan de Peña Bercial y Cerro Minguete, guardianes de la ladera occidental del valle. Muy cerca del puerto, descubrimos una señal de la calzada romana, que aquí que se encuentra con el Camino Viejo de Segovia. Y ya en el alto de la Fuenfría, vencemos la tentación de volver por el mismo camino y tiramos a la izquierda por la pista del Infante, que corre casi horizontal hasta el collado de Marichiva (a media hora del puerto), desde donde bajamos por la empinada senda de los círculos rojos (vereda de la Pieñuela) al punto de partida.

Pinar de la ladera occidental del valle de la Fuenfría, por donde corre emboscado el Camino Viejo de Segovia.

Cómo llegar. El Camino Viejo de Segovia se encuentra en el valle de la Fuenfría, en Cercedilla, a 60 kilómetros de Madrid. Se va por la A-6 hasta Guadarrama (salida 47), por la M-622 hasta la estación de Cercedilla y por la carretera de las Dehesas (M-966) hasta el aparcamiento de Majavilán, donde comienza la ruta a pie. Datos de la ruta. Paseo circular de 8,3 kilómetros y una duración de 2,5 horas, con un desnivel acumulado de 410 metros. La ruta se puede seguir con el móvil descargándola en https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/camino-viejo-de-segovia-cercedilla-madrid-131435403. Más información. En el Centro de Visitantes Valle de la Fuenfría (918 522 213), que está en el kilómetro 2 de la carretera de las Dehesas, muy cerca del inicio de la ruta.