Parece mentira lo mucho que les tiran el mar y los barcos a los gatos, con lo poco que les gusta mojarse.

Hay gatos que han sobrevivido hasta tres semanas sin comer ni beber encerrados en contenedores y dando tumbos por los siete mares del mundo. Si esto les parece increíble, esperen a oír la historia de Colin’s, una gata neozelandesa que se despertó en un barco que iba a Corea del Sur (donde gatos y perros han formado tradicionalmente parte de la dieta popular) y volvió a su casa en una limusina blanca. Zarpó como polizona y regresó como reina de los mares.

El 11 de julio de 2012, un mercante procedente de Shanghái arribaba a Los Ángeles y, en el interior de uno de sus contenedores, aparecía un gatito de unos tres meses que había sobrevivido sin comer ni beber durante las dos semanas que el barco había tardado en recorrer los 10.500 kilómetros que separan las dos orillas del Pacífico. Lo máximo que puede estar un humano sin hidratarse (sin beber, nos referimos, no sin echarse body milk) son diez días, y eso en condiciones ideales de temperatura y humedad, así que, dando bandazos por el océano en verano dentro de un cajón metálico, lo más probable es que no durase ni dos. La foto de Ni Hao (que así fue bautizado por sus descubridores: Hola, en mandarín) acaparó las secciones de noticias insólitas de los diarios, y si no acaparó también las portadas fue porque Rajoy anunció ese mismo día la subida del IVA al 21%, algo que hace que mucha gente en España llegue a final de mes como el gatito chino llegó a América: tiritando.

El gatito Ni Hao (Hola, en chino), poco después de su travesía oceánica de dos semanas sin comida ni bebida.

Por insólita que parezca la aventura de Ni Hao, los casos de mininos que, llevados por su proverbial curiosidad, se quedan atrapados en algún embalaje y aparecen vivos y coleando en otro continente después de una larga travesía son relativamente frecuentes, a tal punto que, si no conociéramos a estos animales y su apego obsesivo al terruño, por mísero que éste sea, pensaríamos que se trata de alguna forma de migración o de turismo extremo felino. En noviembre de 2009, el gato Pharaoh navegó algo más de 4.800 kilómetros, desde Port Said, en Egipto, hasta al puerto de Felixstowe, en Inglaterra, encerrado en un contenedor del MV Maersk Batam. El nombre de Faraón, excesivo para un gato famélico, se lo pusieron los exagerados estibadores del puerto inglés, que lo primero que pensaron, al pegar la oreja al container, es que dentro había un león. Tres años antes, en noviembre de 2006, otro gato cuyo nombre no hemos logrado averiguar, pero al que podemos llamar Moisés por su origen y por su forma milagrosa de atravesar el mar, había hecho un viaje similar al de Pharaoh, desde Israel hasta Inglaterra. Sabemos, eso sí, que era blanco, que tenía un ojo verde y otro azul y que permaneció atrapado y en ayunas durante 17 días, desde que el contenedor fue precintado en una fábrica de plásticos de Afula hasta que lo abrieron en un almacén de Lancashire.

Algo más de tiempo que Moisés, tres semanas completas, había permanecido la gata Emily dentro de un contenedor lleno de papel que recorrió medio mundo, desde Wisconsin (Estados Unidos) hasta la fábrica de etiquetas adhesivas UPM Raflatac de Nancy (Francia), pasando por Chicago y Bélgica, en octubre de 2005. En su caso, como llevaba un collar con un número de identificación y el teléfono del veterinario, se la pudo enviar de vuelta a casa, regreso que se verificó, no en otro barco, lo cual ya hubiese sido demasiado para la pobre Emily, sino en un asiento de clase business ofrecido por Continental Airlines, compañía que por 4.500 euros –lo que dejó de ingresar por ese pasaje– se metió en el bolsillo a todos los amantes de los gatos y consiguió publicidad gratuita en las principales cadenas de televisión y agencias de noticias, como la BBC (ver vídeo) o Associated Press (ver vídeo).

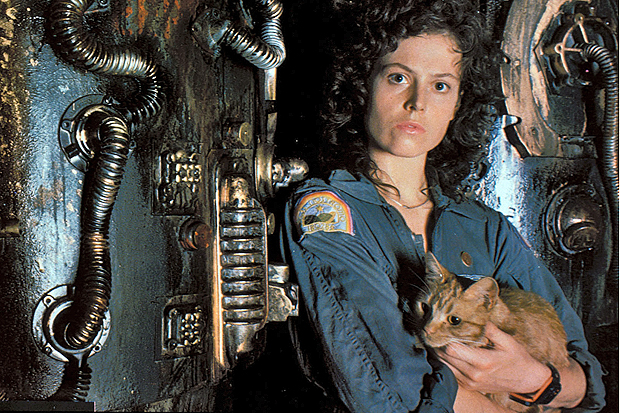

Colin's, la gata polizona neozelandesa, fotografiada en el puente del buque-cisterna surcoreano Tomiwaka.

Pero la travesía accidental más sonada, con mucha diferencia, fue la que protagonizó la gata neozelandesa Colin’s en noviembre de 2001. Colin´s no era una gata cualquiera. Había sido adoptada a principios de los 90 por Colin Butler, el director de la terminal de buques-cisterna de Port Taranaki, en New Plymouth (de ahí su nombre: Colin’s Cat o Colin’s a secas), y era la niña mimada del puerto, a la que todo el mundo –trabajadores, marineros, visitantes, autoridades…– hacía cucamonas y ofrecía alguna golosina, que ella aceptaba siempre de muy buena gana. Así se explican las siguientes tres cosas: 1) la gran atención que despertó su caso; 2) lo rolliza que estaba (véase la foto de arriba), y 3) que el 14 de noviembre de 2001 se subiera confiadamente a un barco surcoreano y, después de saciar su apetito en la cabina del segundo ingeniero, se echara una siestecita con él, despertándose los dos cuando el buque ya había zarpado rumbo al país asiático.

Al segundo ingeniero, por lo que se ve, no se le necesitaba mucho en el barco, pero a Colin’s sí que se la echó enseguida de menos en el puerto. Lo primero que se pensó, cuando se supo dónde estaba, fue que quizá sólo hubiera que esperar unas semanas a que el buque-cisterna surcoreano regresara a Port Taranaki; pero, para gran decepción de los que así pensaban, el capitán surcoreano Chang Seong-mo les informó que el viejo Tomiwaka no estaba ya para más trotes y que, después de recorrer aquellos 9.600 kilómetros, iba a ser desguazado. La segunda mejor idea que se les ocurrió a los atribulados kiwis –el plan b, para darle el título peliculero que merecía– consistía en intentar el transbordo del felino a otro barco con el que se cruzara en alta mar. Un periódico neozelandés –porque el caso ya estaba dando vueltas en las rotativas– sugirió en una de sus viñetas humorísticas que bastaría con que Colin’s leyera el menú de a bordo para que, del susto, saltara ella sola a otro barco, dando a entender de una forma muy poco sutil y nada diplomática que la carne de gato no repugna a los coreanos. Opiniones más sensatas, sin embargo, objetaron que aquel salto no era una broma: abarloar dos buques-cisterna cargados de sustancias explosivas en medio de un mar agitado, como el que había aquellos días, era una maniobra temeraria, casi tanto como cabrear con una viñeta al cocinero del barco surcoreano. Nada que hacer, pues, hasta que el Tomiwaka llegara a su destino, algo que, con el mal tiempo, iba a acabar demorando 18 días. Huelga decir que, mientras todo el mundo se devanaba los sesos haciendo planes, reportajes, colectas y rogativas, Colin’s andaba tan feliz por el barco, recibiendo las mismas atenciones que en casa, o sea muchas. El capitán era especialmente amable: la dejaba subir al puente y la fotografiaba. Ella no podía sospechar que esas imágenes eran pruebas de vida que Chang Seong-mo enviaba por correo electrónico para tranquilizar a los malpensados y no fotos para su book de reina de los mares.

Colin's salta a otro barco al ver el menú de los surcoreanos. Viñeta de The New Zealand Shipping Gazette.

Resignados de mala gana a la larga espera, sobrepasados por aquella bola de nieve informativa que iba creciendo día a día y temerosos de que el asunto se pudiera complicar (aún más), en Port Taranaki decidieron que había que enviar a alguien a Corea del Sur a recoger a Colin’s; y no a cualquier mandado, sino a una persona caracterizada, acostumbrada a abrir puertas de despachos y a agilizar los papeleos más enrevesados; alguien que untase a quien hubiese que untar para burlar la cuarentena y que saliese pitando con la gata sin dejar de mostrar la mejor de sus sonrisas delante de las cámaras. El superintendente de la terminal, Gordon MacPherson, que había tomado a su cargo a Colin’s cuando Colin Butler dejó su puesto años atrás, voló a Seúl y, de allí, al puerto de Yeosu, donde recibió al pie de la escalerilla del Tomiwaka a la oronda y ya famosísima Colin’s, cuyo rescate, a estas alturas, se había convertido en un reality show cubierto por cuatro equipos de televisión y patrocinado por Whiskas de Nueva Zelanda. Y así, por fin, el 5 de diciembre, Colin’s pudo volver a New Plymouth, donde fue recibida por una muchedumbre, paseada en una limusina blanca y felicitada por el alcalde, Peter Tennent, quien le hizo entrega de una medalla y de un diploma que la acreditaban como embajadora honoraria de la ciudad, título que le había sido otorgado, dijo, “en reconocimiento a sus esfuerzos por estrechar las relaciones internacionales”. La frase tiene más gracia si uno se imagina la cara que pondría el cocinero del Tomiwaka al ver la viñeta de marras.

Después de aquel baño de multitudes, como ningún otro gato se ha dado nunca, Colin’s regresó a los muelles de Port Taranaki, donde siguió siendo agasajada por todo el mundo –incluido Colin Butler, que no quiso perderse la supernova en que se había convertido su vieja mascota– hasta que el 15 de mayo de 2007 pasó (íbamos a decir a mejor vida, pero no, porque en su caso era imposible) a otra vida. Incluso después de muerta, Colin’s siguió y sigue atrayendo a admiradores que depositan flores sobre la lápida que la recuerda en la terminal, y la web oficial de Port Taranaki mantiene un apartado especial dedicado a ella. Allí están registrados, día a día, los pormenores de esta odisea gatuna, para pasmo del mundo y para que nadie diga que nos hemos inventado nada.